|

| Abraham Zacut. |

Durante siglos, era costumbre que los nobles, además de preparase para el arte de la guerra, se rodearan de maestros que le enseñaran música, gramática o astrología. Y eso es lo que hizo durante gran parte de su vida Juan de Zúñiga, hijo de los duques de Bejar, que primero en Gata y después en el norte de Cáceres y en la actual comarca de la Serena, se hizo acompañar por algunos de los más eminentes sabios de la época. Entre ellos se encontraban el andaluz

Antonio de Nebrija y otros estudiosos menos conocidos, como el judío salmantino Abraham Zacut, importante astrólogo y matemático.

|

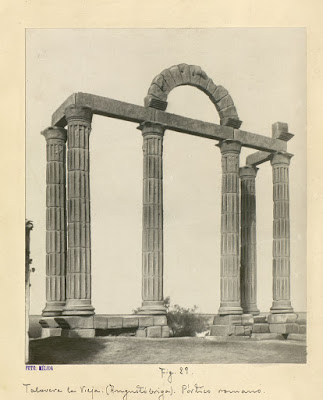

| Gata (Cáceres) |

Zacut llegó a Gata, procedente de la Universidad de Salamanca, tal vez junto junto con Nebrija hacia el año 1480 y allí, además de enseñar los secretos de los planetas y de los astros a Zúñiga, escribió por encargo de este

"El Tratado breve de las influencias del cielo". El cronista Torres y Tapia lo sitúa años después entre Zalamea y Villanueva de la Serena, donde Juan de Zúñiga tenía sendos palacios. Sin embargo, algunos autores niegan esta posibilidad dado que en 1492 se produjo la expulsión de los judíos y Zacut se marchó a Portugal, por lo que habría un baile de fechas.

En cualquier caso, durante la estancia del astrólogo en Extremadura se estableció una relación entre este y Zúñiga que debió ser muy intensa y fructífera. Torres y Tapia la describe de la siguiente manera:

El judío astrologo le leyó la esfera y todo lo que era lícito saber en su arte; y era tan aficionado que en un aposento de los más altos de la casa hizo que le pintaran el cielo con todos sus Planetas, Astros y signos del Zodiaco. Ya hoy está muy deslustrado con la antigüedad.

Sin embargo, el cronista no indicó con claridad si esta pintura se encontraba en la casa de Villanueva o en la de Zalamea, a pesar de que es bastante probable que la viera con sus propios ojos ya que señala que se encontraba muy deteriorada, como habéis podido leer.

|

| Zalamea de la Serena y el castillo de Arribalavilla, donde Zúñiga estableció un palacio. |

En 1486, agradecido por el mecenazgo de Zúñiga y como era habitual en estos casos, Zacut dedicó al noble las siguientes palabras de agradecimiento:

E por esto el muy magnifico y de grad linaje yllustre mi señor el maestre de Alcantara don Juan de Zúñiga amador de todas las sciencias y sabidor en ella que a su fama todos los sabios y letrados dexan sus tierras y su nacimiento por buscar sosiego verdadero y perfección complida.(...) Ouvo por bien madar a mi rabi Abraham Zacut de Salamanca su criado que compusiera un tratado breve de las ynfluencias del cielo para que se ayudasen los medicos de su señoria sy fuesen astrologos.

En este párrafo se puede comprobar el estrecho vínculo existente entre la Medicina y la Astrología ya que se creía firmemente que los eclipses y los movimientos de planetas y astros tenían una influencia determinante en el devenir de ciertos acontecimientos e incluso en ciertas dolencias. Para Zacut, por ejemplo,

la luna en Aries es buena para gargarismos y gomitos, pero si está en Piscis es buena para purgar la melancolia con píldoras... Lógicamente la Iglesia no estaba de acuerdo con estas prácticas y por lo tanto era contraria a ellas.

|

Capilla de Santa Ana, situada junto al solar donde estuvo el palacio

de Zúñiga. Villanueva de la Serena. |

Tras su estancia en la actual Extremadura, Abraham Zacut se estableció en Portugal donde sirvió a los reyes Juan II y Manuel I, siendo de gran ayuda a los navegantes portugueses. Lamentablemente, en 1496 los judíos también fueron expulsados del país vecino y como tantos otros, tuvo que desplazarse al norte de África, donde vivió sus últimos años.

Además de la construcción o perfección de un astrolabio que fue de gran utilidad, Zacut confeccionó tratados y almanaques astrológicos de los que se valieron navegantes como Colón, Vasco de Gama o Américo Vespucio. Algunos autores afirman también que tuvo cierta relación con Cristóbal Colón y que durante la estancia del navegante en Salamanca, le mostró algunos libros de astronomía. Días después el genovés se entrevistó con los reyes Católicos, en presencia de eminentes sabios entre los que se encontraría el judío, para intentar conseguir financiación para sus viajes.

E llamaron onbres sabios, estrólogos y estrónomos e onbres de las artes de la cosmografía, de quien se informaron; e la opinión de los más de ellos fue, oida la plática de Cristobal Colón, se falló que decía la verdad de manera que el rey y la reina se aficionaron de él e le mandaron dar tres navios, en Sevilla, bastecidos por el tiempo que él pedía de gentes e bituallas, e lo enbiaron en nombre de Dios e de Nuestra Señora a descrobir.